勝どき作文教室の生徒さんの作品やレッスンの内容をご紹介します。

生徒さんの作品「柿の観察」

まるごと一つの柿と、断面を観察できるよう半分に切った柿を配って、自由に観察してもらいました。

「学校や家では注意されそうな観察方法でも、周りの人に迷惑をかけなければ大丈夫だよ」。そう伝えると子どもたちは柿を転がしてみたり、夕日の色と比べてみたり、持っている文房具で突いてみたりといろいろな行動を始めます。

自由に観察してもらうのにはわけがあります。作文が書けない理由の一つは「書きたいことがないから」です。これはとても深刻な問題で、多くの子が文章表現やスキル以前につまずいています。このためレッスンの前半は書きたいことを引き出すために使います。

書きたいことができれば、筆が進む瞬間がやってきます。柿の観察のレッスンも、途中までは冷や冷やするほど賑やかでしたが、最後の5分間は鉛筆が走る音だけが聞こえていました。

生徒さんの作品を二つ紹介します。今回のレッスンでは、作文を書いた時間は15分程度です。

※読みやすさの観点から、改行や読点などの調整を行っている場合があります。

生徒さんの作品①

今日はかきのかんさつをしました。

色はオレンジ色で、中の果実は白です。さわった感じはまっすぐなところはかたく、角はやわらかかったです。

へたはこい緑色のところは実はくっついておらず、黄緑色のところは実にくっついていました。ぼくがかんさつしたかきは、本当はたねができるところはとうめい感がありぷにぷにでした。もしぼくがこのかきだったら、子孫を残せなくてとても悲しいです。

シャーペンのしんをかきに落とすと、細いところだけささります。シャーペンのしんをのばして落としてみるとささりますが、ぬくとしんがなくなっています。

色は夕焼けとくらべてみるとちょっとこくあざやかです。断面も見てみると、しんを中心にすすきみたいにもようが広がっていました。

【コメント】観察したのは種なし柿でした。本来種がありそうなところが「とうめい感がありぷにぷに」していたというのは素晴らしい着眼点です。さわったり突いたりと自由な発想で観察しています。夕日に柿をかざして「くらべてみるとちょっとこくあざやか」と表現してくれました。

生徒さんの作品②

今日カキをかんさつしました。

手ざわりはつるつるでホワイトボードの車輪より大きいです。横の大きさは4センチくらいです。カキはまるで六角形のタイヤのようでした。かたさはガラスよりかたそうでした。

へたは星のような形でした。へたの色はウーロン茶のような色でした。

だんめんを4分の1に切ったカキをさかさにして、先をたたくとシーソーのようにゆれました。

図かんで調べるとカキは日本や中国で古くから育てられているそうです。

家で秋のみかくのカキを食べたいです。

【コメント】観察のときホワイトボードのそばにしゃがんでいる姿がありました。その後メモを見て、柿の大きさを比較する対象を探してくれていたことに気づきました。「六角形のタイヤのよう」「ウーロン茶のような色」といった例えの発想が豊かです。構成にも気を配って書けています。

作文レッスン「農家の減少を止めるには?」

「農家の減少を止めるには?」というテーマで、ディスカッションと作文のレッスンを行いました。

まずは新聞記事で、農家の高齢化が進んでいること、その結果農家の数が減っていることを学びます。そのうえで、「どうすれば農家の減少を止められるか」について話し合いました。とても盛り上がり、具体的なアイデアが次々と出ました。

「年をとると収穫が大変になるよね」

「高齢の人が(作業用の)機械を安く買えればいい」

「農家を30年続けた人に何かプレゼントしたらいいんじゃない?」

「ドローンをプレゼントするのはどう?」

友達の意見を聞いて追加のアイデアを提案したり、自分の意見にアイデアをもらったりするうちに、考えが自然とクリアになっていきます。

ディスカッションの後、考えを作文にまとめて、皆の前で発表しました。

「(農家の)開業記念日に農業ロボットをプレゼントする」

「球根や種を配る」

「農作業の機械が安く買えるアプリを開発する」

「長く続けた農家に、農業用のドローンを安く売る」

大人が想像していなかったたくさんのアイデアに驚かされるレッスンでした。

作文レッスン「ペンの色を分解して実験レポートを書こう」

子どもたちに大人気なのが、実験をしてレポートを書くレッスンです。

テーマは「ペンの色を分解しよう」。

ペンに含まれているさまざまな色素は、水へのとけやすさや紙へのくっつきやすさなどがそれぞれ違います。この性質を利用して実験を行います。

使うのはコーヒーフィルター、ペン、プラスチックカップなど。お家でも再現できる実験です。

実験をする前に「予想」を立てて、実験をした後に「考察」します。

サインペンの色素を分けると、予想しなかった色が出てくることもあります。色が変わると「わあ!」「すごい!」と子どもたちの歓声が上がります。

実験の後はレポートを書きます。

大切なのは、書く前の準備です。観察をしながらメモを取ります。講師は子どもたちが感じたことや考えたことを引き出し、記録するように声をかけます。

ペンの色が分解できることを利用して、最後は花火のような作品を作って家に持ち帰りました。

生徒さんの作品「花火の中でえいぞう計画」

「宇宙に行くなら何をしてみたい?」というテーマで想像力を膨らませるレッスンを行いました。

このレッスンのポイントは臨場感です。初回のレッスンで臨場感を出すための工夫を伝え、二回目のレッスンで作文を仕上げました。

生徒さんの作品の一つを紹介します。

※読みやすさの観点から、改行や読点の調整を行っている場合があります。

———————————–

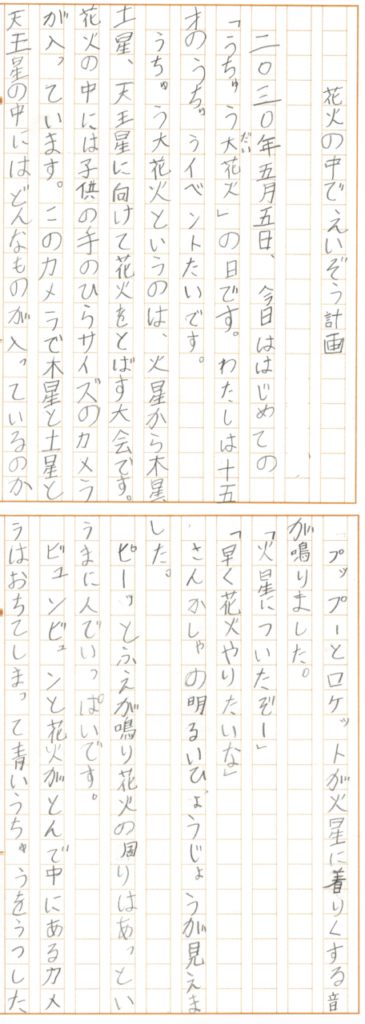

「花火の中でえいぞう計画」

二〇三〇年五月五日、今日ははじめての「うちゅう大花火」の日です。わたしは十五才のうちゅうイベントたいです。

うちゅう大花火というのは、火星から木星、土星、天王星に向けて花火をとばす大会です。花火の中には子供の手のひらサイズのカメラが入っています。このカメラで木星と土星と天王星の中にはどんなものが入っているのかをしらべます。このイベントのようすは地きゅうに中けいされます。

花火でカメラをとばすことによって小さい子にも楽しんでもらえるようにくふうしています。だから子どもの日である五月五日にイベントを開さいすることにしました。

うちゅう大花火には小中学生がさんかできます。わたしはイベントたいとして、みんなが来る前にロケットで先に火星に行って花火のじゅんびをします。

プップーとロケットが火星に着りくする音が鳴りました。

「火星についたぞー」

「早く花火やりたいな」

さんかしゃの明るいひょうじょうが見えました。

ピーッとふえが鳴り花火の周りはあっというまに人でいっぱいです。

ビュンビュンと花火がとんで中にあるカメラはおちてしまって、青いうちゅうをうつしたり、土星の中に入ってうまくえいぞうがとれたりします。うちゅうではさんそがなくてももえる、うちゅうせん用のとくべつな花火をつかっています。

花火はむらさき、きみどり、オレンジのどれかです。どれが出るかはお楽しみです。

やがてせいげん時間の二十分がたちました。

「うちゅう大花火楽しかったね」

「またうちゅう大花火やりたいな」

「どれが一番あたりやすかった?」

いろいろなところから声が聞こえて来ました。

さんかしゃとイベントたいが地きゅうに帰ったら、どんなえいぞうが見られるのでしょうか。

———————————–